看着SK海力士那根突兀的大阴线,我突然想起三年前那个闷热的午后。那时我刚从清华毕业不久,怀揣着对金融市场的无限憧憬,却在第一轮牛熊转换中摔得鼻青脸肿。如今站在量化数据的肩膀上回望,才明白当年那些让我夜不能寐的股价波动,不过是机构资金精心编排的剧本。

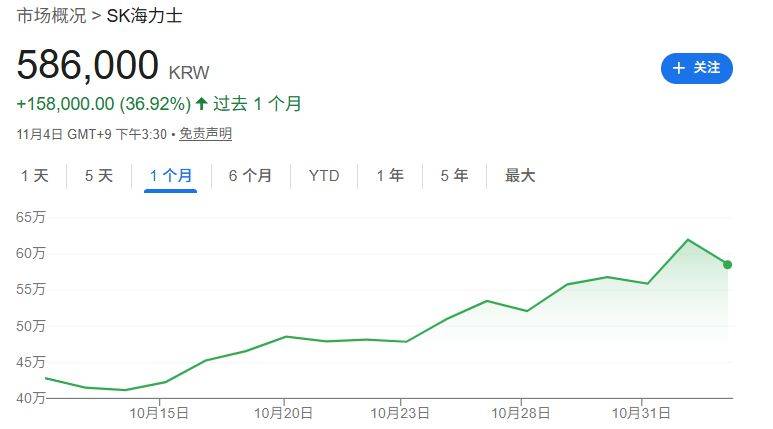

当韩国交易所对SK海力士亮出黄牌时,市场立刻用5.3%的跌幅做出回应。这种场景何其熟悉——三年前某半导体龙头遭遇类似警示时,我像个受惊的兔子般仓皇出逃,结果错过后续120%的涨幅。如今透过量化棱镜再看,监管警示从来不是行情的休止符,而是市场情绪的测温仪。

那些年追涨杀跌的教训让我明白,真正的风险不在于股价波动本身,而在于我们是否具备识别资金意图的能力。就像SK海力士这样兼具AI概念与实质业绩的企业,其波动往往暗藏玄机。当普通投资者被单日11%的涨幅吓得手足无措时,量化系统正在冷静记录着每个交易日的资金密码。

牛市要捂股——这是散户间流传最广的谬误之一。十年前我也深信不疑,直到发现某只持仓股横盘87天后才迎来3天的暴涨。这种低效的资金使用方式,在量化视角下简直是对机会的亵渎。

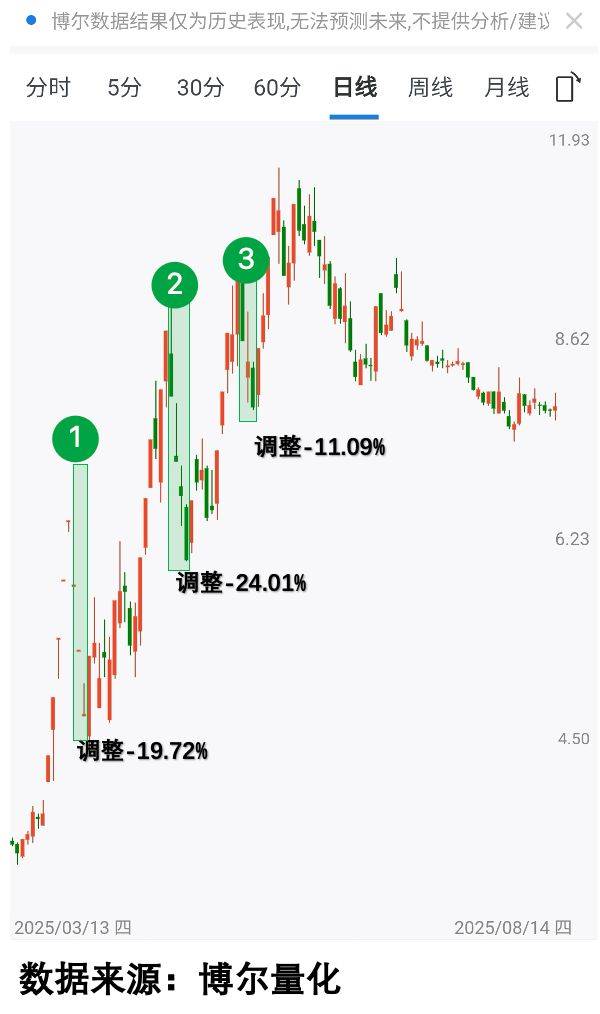

上图这只四个月翻倍的牛股,用三次超过20%的调整完美演绎了慢牛快调的残酷。第一次调整时我像多数人一样止损出局,第二次学乖了死扛,结果第三次直接被30%的跌幅击穿心理防线。直到接触量化数据后才发现,那些让我夜不能寐的暴跌,在机构眼里不过是例行公事的震仓。

真正让我脱胎换骨的,是学会解读那些带着特殊颜色的K线。在传统图表里混沌不清的市场行为,在量化系统中呈现出惊人的规律性。

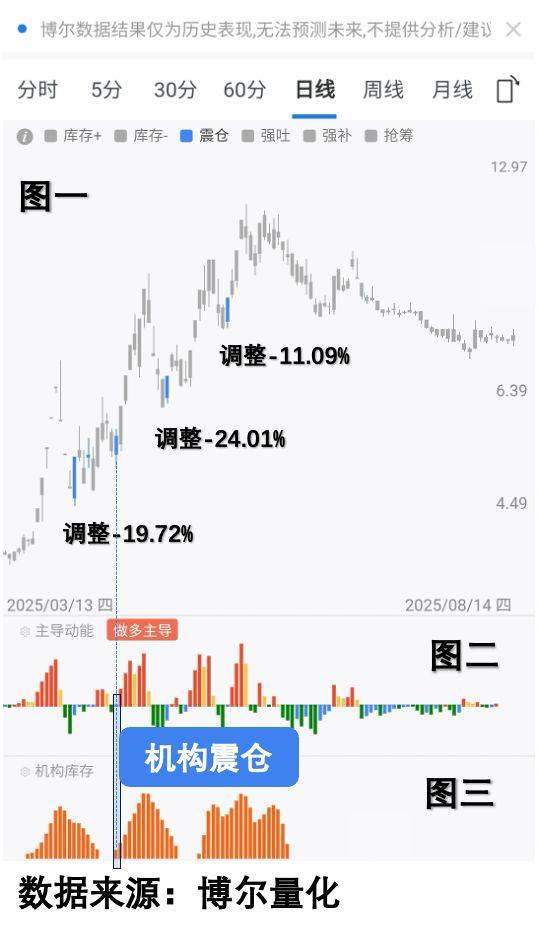

这幅陪伴我十年的量化图谱里,蓝色K线就像深海中的荧光生物,标记着机构资金的行动轨迹。当机构库存数据与空头回补行为同时出现时,所谓的暴跌不过是精心设计的压力测试。而橙色数据的消失才是真正的谢幕信号——这个发现让我在后来某芯片股的操作中完美避开40%的跌幅。

现在的SK海力士,像极了当年让我又爱又恨的那些科技股。交易所警示引发的波动下,量化数据正在讲述另一个版本的故事:当多数人盯着涨跌幅胆战心惊时,聪明资金关注的是HBM芯片的真实产能利用率;当散户纠结于该不该卖时,机构算计的是如何利用波动收集更多筹码。

我渐渐明白,股市从来不是赌场而是认知竞技场。那些看似随机的价格波动,实则是数百万交易者行为模式的叠加态。就像量子物理中的测不准原理,当我们用传统方法观察市场时,永远只能看到模糊的投影。唯有借助量化工具,才能穿透表象捕捉资金运动的本质。

站在黄浦江边望着陆家嘴的霓虹,我突然想起导师的临别赠言:金融市场的终极命题,不是战胜市场而是认识自己。量化系统再强大,终究是认知自我的镜子。当SK海力士的投资者们陷入新一轮狂欢与恐慌时,真正珍贵的不是某个神秘指标,而是那份敢于用数据直面人性弱点的勇气。