电话

大多数人已经习惯了一个画面——每当世界经济低迷,中国总能“顶上去”。从疫情后的复苏,到2025年第三季度的数据,依旧如此:当发达国家GDP增长徘徊在0%,通胀高企、股市摇摆不定的时候,中国的GDP仍保持在5%左右。只是,这一次,表象似乎有些反常——别人通胀,我们通缩。

很多人一听“通缩”,下意识会皱眉,好像这就意味着“经济不行了”。但真相往往没那么简单。经济数据的冷,却可能正是另一种热的开始。

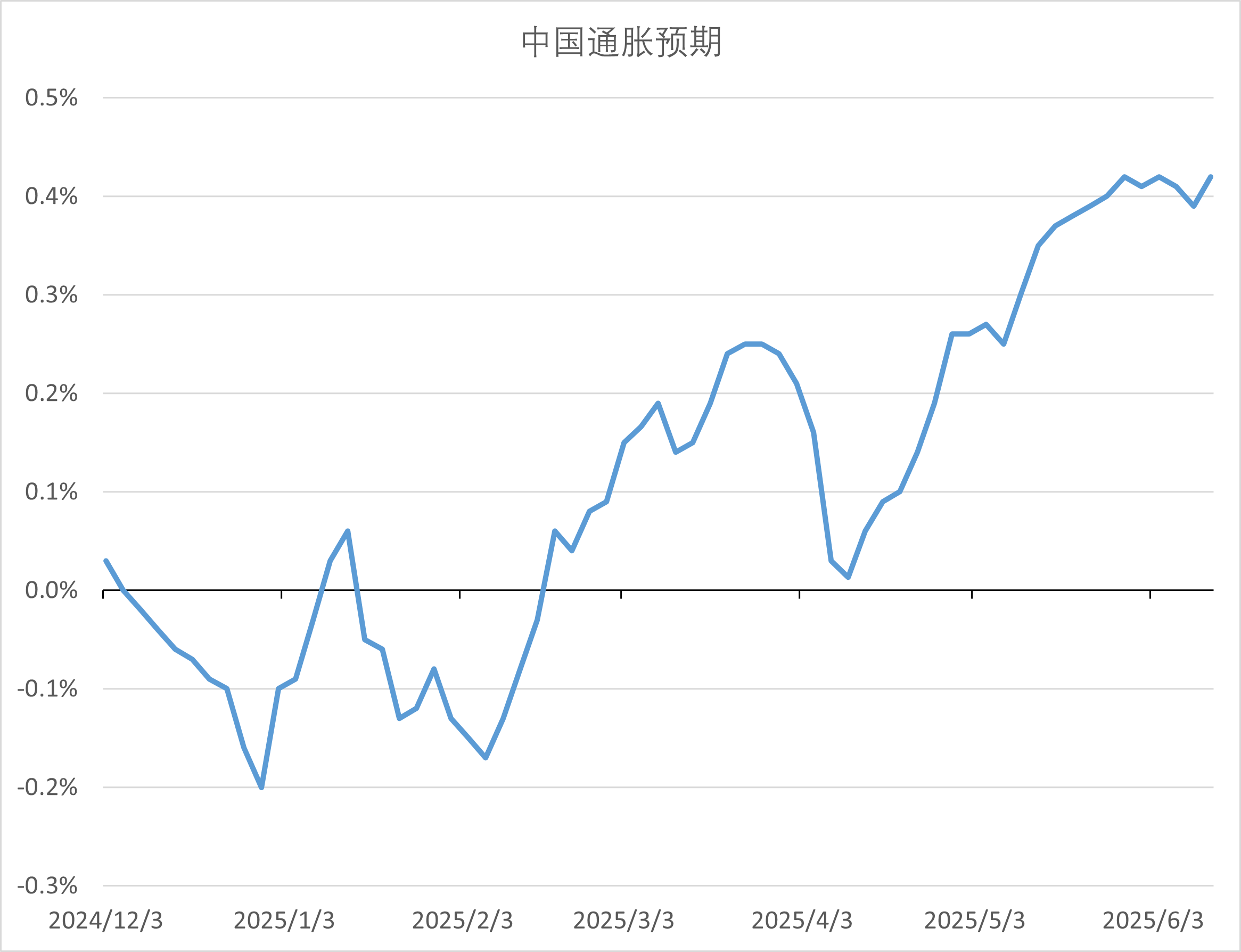

从8月份G20国家的CPI情况来看,几乎所有国家都在通胀。欧元区2%,日本2.7%,美国2.9%,印度2.1%,阿根廷33.6%,土耳其33%,俄罗斯8.1%。唯独中国,是负的0.4%。这意味着物价下行。有人担忧,这是不是意味着需求不振、消费不旺?但仔细看另一组数据——2025年前三季度中国GDP增长5.2%,就业稳定,居民收入持续增长——你会发现,这个“通缩”,和过去人们理解的“经济下滑式通缩”完全不是一回事。

通缩不一定是坏事,关键要看它发生的时机和原因。如果在经济下行、就业低迷的情况下通缩,那确实危险。但如果是在产业结构转型、新旧动能切换的阶段出现通缩,那反而是一种“主动降温”。

中国现在的通缩,更像是一种“结构性通缩”。消费品价格稳定甚至略降,但新能源、半导体、AI制造这些新质生产力行业却在高速扩张。钱不是不动了,而是流向了新地方。

过去二十年,我们靠房地产、基建和出口“三驾马车”一路狂奔,成就了世界第一制造业体系。但也让经济积累了一些“热气”——比如高杠杆、资产泡沫、过度投资。而现在,这股热气正在被有意识地释放。国家正在有意让经济“冷静下来”,让资本、资源、人力重新回流到更有未来的领域。

所以你看到房地产降温、地方基建收缩、消费理性化,这不是“衰退”,而是“进化”。

再看世界的另一面。美国的通胀背后是AI泡沫、金融繁荣、企业并购潮,日本是日元贬值带来的进口压力,欧洲则被能源价格卡脖子。而中国的通缩,是因为科技投资太猛、生产效率太高、供应链太稳。通缩的根本原因,是供给强于需求。供给强,本身就是实力。

你可能没意识到,中国制造已经进化到了“全要素高效运转”的阶段。电动车能在全球打败丰田,光伏面板能占全球八成,AI算力中心密集落地,中芯国际、华为、比亚迪、宁德时代都在拼命扩产。社会的真实景象是:生产越来越强,供应越来越稳,价格自然不涨反降。

有人会问,那是不是说明消费不行?其实恰恰相反。2025年“双十一”预售开启仅三天,主流电商平台的消费电子、家电、新能源相关品类销售同比增长超过25%。年轻人买得没以前冲动了,但买得更理性、更精确。消费升级,不是买得贵,而是买得值。

中国经济这几年给人的最大感觉,就是“静悄悄”。没有疯狂的股市,没有暴涨的楼市,也没有全民理财的狂热。但这份安静,正是新秩序形成前的宁静。

2008年全球金融危机后,世界经济走向长期低增长的轨道。其根本原因是技术革命停滞,资本效率下降。美欧经济停留在互联网红利的尾声,AI虽火,却还未真正拉动实体产业。而中国不同——我们正以国家级的意志推动新一轮科技革命:AI大模型、量子计算、低空经济、先进制造、能源革命……这些领域的投入,规模之大、速度之快,前所未有。

这是一场不以短期通胀率为尺度的深层变革。我们不是不想“热”,而是要“热在该热的地方”。

你会发现,最早喊“行业不景气”的人,大多来自传统领域,而最忙的人,则都在新赛道上。华为的麒麟芯片全面重启,比亚迪冲击全球第二大车企,京东方8K显示屏出货量世界第一,中车出口高铁项目刷新纪录,长三角算力枢纽正在并网运行……这一切都说明,中国经济的“热源”正在重构。

再看一个更深层的逻辑——全球产业的再分布。过去,欧美靠掌握标准和资本中心获得全球红利,而如今,中国靠效率和创新重塑产业链。通缩其实说明我们的产品更便宜、供应更稳定、成本更低,这对全球消费者是福音,对全球企业是挑战。

这就是为什么全世界都在“降息救市”,而我们可以从容观望。因为底气来自于一个更完整的工业体系和更强的社会韧性。

当然,短期内的通缩也确实带来挑战,比如企业利润空间压缩、部分行业投资放缓。但这恰恰是优胜劣汰的契机。过去那种靠补贴、靠规模的增长模式,正在被淘汰。留下来的企业,必须是能创新、能提质、能真正“卷出价值”的。

第一次是改革开放的市场化,第二次是加入WTO的全球化,第三次是房地产驱动的城市化,第四次是互联网推动的数字化,而现在——我们正处在“科技驱动的再工业化”阶段。

当全世界都在喊“钱不够花”的时候,我们在想“钱怎么花得更值”;当别人靠降息刺激经济,我们靠结构性创新驱动增长;当别人担心衰退,我们在布局AI、算力、能源、制造、供应链的未来。

历史从不重复,但总是押韵。上世纪80年代的日本也经历过“通缩年代”,但他们选择了房地产泡沫式的反弹,最终坠入失衡。而中国显然不想走那条路。我们在让经济“冷静地成长”,用稳健的脚步换取更持久的动力。

这就是为什么,当外界把“通缩”当作坏消息时,中国人更该学会看懂背后的好消息。

也许你感受到的是房价的下跌、工资的停滞,但从国家层面看,这是经济自我修复的信号。就像高烧退了之后的那种乏力,身体其实正在恢复。

中国经济的故事,从来不靠外部定义。别人通胀,是被动的热;我们通缩,是主动的稳。

所以,别被“通缩”这个词吓到了。它可能正意味着中国经济正在酝酿一次全新的爆发。只是这次,不靠泡沫,不靠炒作,而是靠真正的科技、制造和效率。